パソコンでWordやExcelなどのソフトを使って作成したものを残しておくには「保存」という操作が必要になりますが、保存には「名前を付けて保存」と「上書き保存」があるため、どちらを使うといいのか分かりづらいとパソコン教室で言われることがあります。

「名前を付けて保存」も「上書き保存」もパソコンに保存するという点では同じなのですが、どのタイミングで保存するかが違います。

この記事では、「名前を付けて保存」と「上書き保存」の違いについて簡単にまとめました。

「名前を付けて保存」と「上書き保存」、何が違うの?

Wordで保存する操作を例にしてまとめていきます。

初めてパソコンに保存するときは「名前を付けて保存」

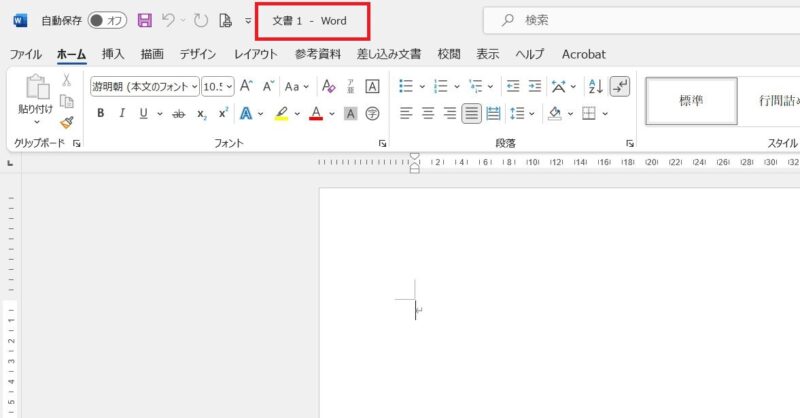

Wordを起動すると、タイトルバーには「文書1」と仮の名前が付けられた状態で用紙が準備されます。ここに何かしら入力したり操作したりしたとしても、「保存」という操作をしない限り、この仮の名前「文書1」となっています。

作成したものをパソコンに残しておくこと、これが保存という操作になるのですが、仮の名前から分かりやすい名前に付け替える操作と保存場所を指定する操作も同時に行います。

作成したものを初めてパソコンに保存するときに使用するのが「名前を付けて保存」になります。

「ファイル」をクリックし、「名前を付けて保存」をクリック、保存場所を指定し、仮の名前から分かりやすい名前に付け替えて「保存」ボタンをクリックすると、指定した保存場所に付け替えた名前で保存されます。

既存のものに追加したり修正を加えたりしたとき、同じ名前で保存するときは「上書き保存」を

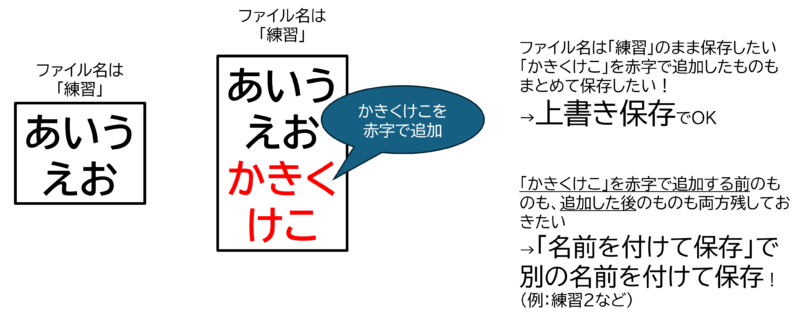

仮に「練習」と名前を付け替えて保存したファイルを開き、文字を追加したり色を付けたりなどの操作を行ったとします。

この「練習」と名前を付け替えたファイルに加えた変更を同じ名前で保存してよければ「上書き保存」を行います。「上書き保存」は名前を付け替えることも保存先を指定することもありませんので、画面上は何も変化はありません。

もし、「練習」と名前を付け替えたファイルに加えた変更を保存はしたいけれど、「練習」の内容はそのままで、加えた変更分は別のものとして保存したいというのであれば、上書き保存ではなく「名前を付けて保存」を選択し、「練習」とは別の名前を付けて保存します。

名前を付けて保存する時に気を付けることはある?

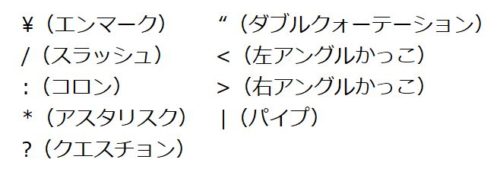

ファイルに名前を付けるときに使えない記号がある

ファイルに名前を付けるとき、任意の名前とか分かりやすい名前を付けようといわれますが、使えない記号があることを覚えておきましょう。

記号とは少し違いますが、数字を丸で囲んだ「丸付き数字」は機種依存文字になるため、ファイル名には使わないほうがいいと思います。

パソコンで何かを作成したり、追記や修正を行ったりした後、その状態をどうするか、同じ名前で同じ場所に保存してもいいのかそうではないのかによって「名前を付けて保存」、「上書き保存」のどちらを使えばいいかは変わります。

また、名前が付いている文書の場合も同じです。ファイルを開いた直後の状態を残しておくなら上書き保存は使えず、別の名前で保存するか別の場所に保存することになります。ファイルを開いた直後の状態を残しておかなくてもいい、最新の状態で保存したい場合は上書き保存を行います。

- 名前が付いている文書に何かしらの修正や追記を加えた状態を追記保存する…上書き保存

- 名前が付いている文書に何かしらの修正や追記を加えた状態でも保存したいし、元の文書も修正や追記する前の状態で保存したい…名前を付けて保存(別名保存)

- 名前が付いている文書に何かしらの修正や追記を加えた状態でも保存したいし、元の文書も修正や追記する前の状態で保存したいけれどファイル名を変更したくない…名前を付けて保存(別の場所に保存)